Caroline Monnet ou l’art de faire pousser des fleurs dans le macadam

C’est sûr, à sa naissance, toutes les bonnes fées des royaumes du talent et de la beauté se sont penchées au-dessus du berceau de l’artiste et réalisatrice Caroline Monnet. Et moi, je suis prise avec ce qu’on appelle en japonais un girl crush. Encore plus après être allée avec ma fille de huit ans voir Ninga Mìnèh, présentée jusqu’au 1er août au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), sa première expo solo dans un musée canadien. Mère et fille, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes depuis. L’art contemporain donne des chocs, il le faut, et c’est ce qui s’est produit.

Il faut dire qu’avec ses origines anichinabées et françaises, ses voyages aux quatre coins du monde, l’ouverture à l’autre et la curiosité transmises par ses parents dès son premier souffle de vie, le 3 avril 1985, à Ottawa, la splendide Caroline Monnet vient déjà de loin, il me semble, comme si elle portait plusieurs histoires en elle. Une charge qui se voyait déjà en 2009 avec son court-métrage Ikwé, présenté en première cette année-là au Festival international du film de Toronto (TIFF) et qui montrait une jeune femme autochtone se réjouissant du lien intergénérationnel transmis par sa grand-mère. Déjà, ferveur, reconnaissance et fierté envers ses racines autochtones s’émancipaient, trouvaient leurs voix, déjà assumées, naturelles et vives, jamais appuyées ou misérabilistes, juste franches et décomplexées.

Pas étonnant qu’après ses études en communications, ses débuts en journalisme à Radio-Canada à Winnipeg ne furent pas trop concluants pour une Caroline peu encline aux carcans rigides dans lesquels les journalistes doivent parfois demeurer, ça va de soi. «Raconter quelque chose en deux minutes… ouf, non. Un jour, il y a eu une marche pour la cause des femmes autochtones disparues et assassinées. J’étais à la recherche aux nouvelles et je me disais qu’il fallait couvrir ça. Finalement, il avait été décidé qu’il fallait à la place couvrir l’histoire d’un poisson pris dans une gouttière… Ça m’avait tellement choqué que je me suis dit que ce n’était pas fait pour moi.» Bien sûr, elle n’a pas regretté sa décision.

Caroline Monnet peut vivre de son art comme rare le font les autres artistes de sa génération Y. Le temps est bon aussi pour celle qui marche dans les traces de celles qu’elle admire, comme Alanis Obomsawin ou Joséphine Bacon. «Au Canada, en ce moment, je pense que je peux contribuer plus à faire avancer les mentalités en m’identifiant davantage comme une femme autochtone que comme une femme française», précise-t-elle. Par le cinéma ou par l’art, en étant militante ou pas. «Je ne me lève pas le matin en me disant que je veux faire de l’art engagé. Je me considère plus comme une citoyenne du monde qui veut contribuer, apporter quelque chose, redonner aussi. Mais oui, certains sujets me touchent plus que d’autres et m’enragent, comme les conditions de vie dans les réserves, la Loi sur les Indiens ou les politiques agressives d’assimilation du gouvernement», déclare la trentenaire, qui donne aussi toute une dimension poétique à ses œuvres, une sorte d’élégance dans les matériaux bruts qu’elle prend, avec lesquels elle fait un peu de magie.

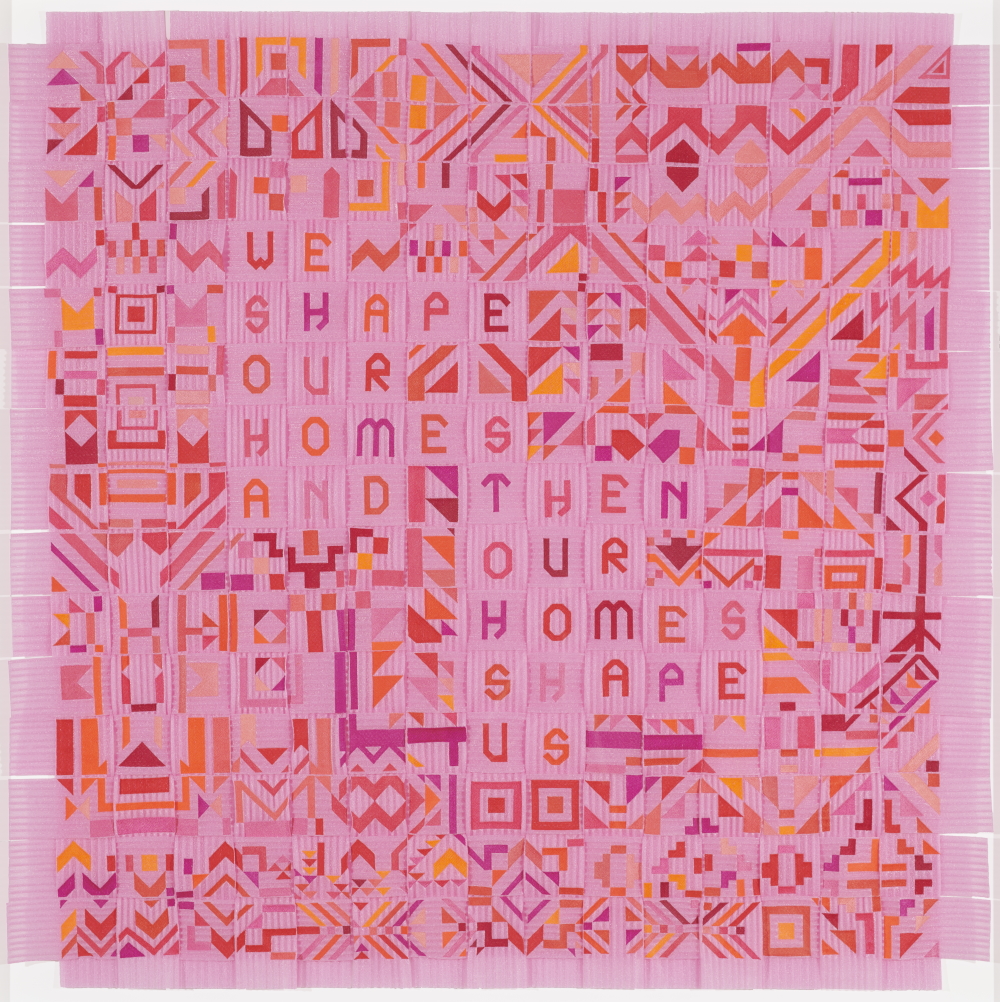

Pour Ninga Mìnèh, qui veut dire promesse en anishinaabemowin, elle a su combiner des matériaux de construction souvent utilisés dans les réserves, des motifs inspirés de la tradition anichinabée et de puissantes exhortations.

En voyant les œuvres, je me suis dit qu’elle savait cultiver l’art de faire pousser des fleurs dans le macadam, et que oui, il ne fallait pas cesser de mettre en relief les promesses non tenues des gouvernements envers certaines communautés autochtones au pays. Qu’en 2021, plusieurs de leurs maisons soient privées d’électricité, d’eau courante, bref, d’un minimum de sécurité et de confort de base me semble inadmissible et trop peu su par ailleurs. C’est aussi pourquoi j’ai voulu que ma petite puisse voir ces créations au langage visuel singulier, entre autres ce dôme ou abri nommé pikogan, fait entièrement de tuyaux de plomberie, sorte de clin d’œil aux parcs pour enfants, qui sont eux aussi victimes des promesses non tenues.

Ce qu’il y a d’épatant dans l’ascension de Caroline Monnet, c’est que sa carrière ne s’est pas érigée en criant ciseaux. L’artiste montréalaise se démarque par et avec ce qu’elle a dans les tripes, en parlant avec l’héritage des siens, en l’honorant. Ça ne peut pas mentir. Tout y est. Son envolée émeut, c’est indéniable. Ce succès international ne sera pas qu’un feu de paille. Les bonnes fées qui se sont un jour penchées au-dessus de son berceau doivent être fières.